Ajouter une vignette

Amis de l'agora, été 2002 Ajouter une vignette

Amis de l’Agora : grandes lignes des rencontres informelles au cours de l’été 2022, par Jacques Dufresne

«Il ne faut pas désirer les choses plus qu’elles ne nous désirent.» Ni la Covid, ni cette sage pensée, qui fut un leitmotiv dans ma vie, ne m’ont empêché de rêver de relève et de pérennité. Ne me répétez pas qu’un tel vœu n’a presque jamais été exaucé. Je ne sais que cela, sans ignorer toutefois 1)que notre œuvre a pour originalité de transmettre, en les liant entre elles, des œuvres devant lesquellles elle s’efface tant elles lui paraissent supérieures 2) que notre époque en est une de ruptures radicales et accélérées avec le passé, alors qu’une réconciliation créatrice avec ce passé, long et court, s’impose de plus en plus manifestement, ce dont nous avons fait état dans nos récentes réflexions sur L’homme intégral.

Conscients de ne pas avoir trouvé les bons moyens pour rassembler l’argent nécessaire à la rémunération de quelques permanents et offrir un lieu de publication attrayant pour les bénévoles, nous avons songé à réunir ces bénévoles et à en recruter de nouveaux par une nouvelle variante de notre mission : un Occident responsable, regroupement pour donner une voix commune et forte aux solitaires de la pensée libre. Un Occident responsable : ni honteux, ni arrogant, deux façons d’être irresponsable. Un Occident attentif à ce qu’il y a de plus précieux dans ses sources grecques, romaines, juives et chrétiennes pour en dégager sa part des nourritures essentielles dont les hommes ont besoin

Dans ce réseau autonome, chaque membre aura le souci de lire les publications de tous les autres, de les commenter, d’en discuter et de les diffuser dans sa sphère d’influence. Chaque auteur sera invité à publier une version, première ou seconde , de ses écrits dans l’Agora. S’ébauchera ainsi, grâce à une base de données appropriée, une liste de recherchistes, d’auteurs, de conférenciers sur des sujets précis. Des prises de position communes deviendront possibles.

Nous en sommes à dresser une liste des personnes à contacter à cette fin : joindre Marc Chevrier ou Richard Lussier

Au Naturel, un commerce intégral à Sutton Ajouter une vignette

Gratitude de clients qui sont aussi des commensaux

Je cherchais un adjectif pour qualifier un établissement consacré au commerce sous toutes ses formes. Intégral a vite éclipsé les concurrents : un entier, un tout qui n’est pas diminué par les distinctions auxquelles il se prête. Un commerce intégral est un lieu d’échange de biens, de services, de sentiments, d’idées, un nœud de liens avec autrui, avec la nature, avec la VIE majuscule. Une oasis ! Un tel lieu est aussi convivial, dans le sens qu’a donné à ce mot l’un des grands pédagogues du XXe siècle, Ivan Illich.

Le 6 mai dernier, un rituel rare en son genre a eu lieu devant Au Naturel, un magasin d’alimentation biologique de Sutton. Une centaine de personnes s’étaient rassemblées pour y dire et chanter leur gratitude aux deux propriétaires, Nicole Bernard et Daniel Laguitton, qui en étaient aussi les deux animateurs depuis 27 ans. Au cours des semaines précédentes, Nicole et Daniel avaient annoncé la vente du commerce et leur départ de ce magasin cinquantenaire qui avait su conserver son charme d’antan. Il avait en effet été fondé en 1972 par deux Américains que la guerre du Vietnam avait incités à traverser la frontière.

Parmi les nombreux témoignages reçus à l’occasion de ce rituel de gratitude, les deux extraits qui suivent évoquent parfaitement l’esprit du lieu :

« C’est aujourd’hui la fin de cette époque d’or pour Au Naturel. Mon lieu favori, qui m’a tant de fois ramassée en poussières. Creuset où j’ai été refondue à la douce flamme de notre amie Nicole. Écrin de notre communauté, rempli de bonté et de beauté, distillant une culture bénéfique rare, même unique, dans les fibres du tissage de nos échanges entre humains. Lieu de toutes les synchronicités, clins d’œil et pieds de nez au sort !

Toujours saluées en entrant, toujours vues et accueillies avec courtoisie, avec justesse, et le plus souvent avec le chant profond et patient de Daniel, le rire profond et nettoyant de Nicole, quel soin, dans le quotidien ou l’hebdomadaire day in day out, pour nous petites gens de Sutton, rassemblées dans la confusion pour notre rêve d’une belle vie, d’une Belle Verte, d’une santé radieuse et généreuse, d’une guérison véritable, de nous retrouver ensemble dans la lumière ! Cet œuvre est grand, doux, profond, couronné de succès. Merci Au Naturel, de m’avoir rappelée à la bonne Vie. De m’avoir donné envie de me nourrir de bonté sur cette terre déchirée. De m’avoir montré qu’on peut : fleurir, se donner, être libre, s’amuser malgré tout, avec le Tout. Merci Daniel, merci Nicole »

Tous les mots comptent dans ce message. Il n’y a pas de petites choses pour qui prend pour acquis que tout est lié dans l’univers ; quant aux grandes choses, elles s’inscrivent sur la toile de fond des petites, discrètement, humblement, sans faux éclat, sans surenchère compensatoire. Bonjour cher ami, suivi d’une conversation sur la synchronicité dans la pensée de Carl Jung — car dans cette boutique le temps était poreux — permettait à l’âme de respirer, d’être libre, entre les étapes pratiques de toute transaction. Ce salut mutuel est la première condition de l’humanité dans le travail, condition de plus en plus absente dans les commerces à grande surface et plus encore dans les transactions virtuelles. Nicole et Daniel avaient compris qu’il leur fallait, contre la tendance, demeurer indépendants pour faire de leur gagne-pain une bonne vie, une vie si bonne que le client pouvait pressentir dans leur accueil ce souhait : « Je serai bien aise de vous voir venir à moi quand vous voudrez être à vous. »[i]

La qualité de cet accueil transparaît dans cet autre message reçu d’une ancienne cliente résidant aujourd’hui de l’autre côté du continent : « Mon monde sans vous aurait été bien carencé ! Les jours de gris, de ciel ou bien de cœur, il me suffisait de pousser la porte de votre deuxième maison pour que votre chaleur et votre bienveillance chassent mes nuages. Je souhaite vous partager toutes mes louanges et mon infinie gratitude pour les remontants, la générosité débordante, la confiance que vous m’avez portée et insufflée. En particulier, durant mon chapitre de nouvelle maman qui a été inestimablement simplifié et supporté par vos généreux conseils et votre bienveillance. Chacun à votre manière, votre présence était comme un baume, un rayon de soleil. Et tout cela, gratuitement. En plus de mettre à notre disposition tous les bons aliments dont nous avions besoin. Vous nous avez nourris de corps et d’esprit, souvent et beaucoup, et je vous en serai toujours reconnaissante. Même si j’ai déménagé à 5000 km de cher et doux Sutton, oh ! combien de fois, j’aurais aimé pouvoir simplement pousser la porte de son légendaire « Au Naturel » quand j’en avais besoin, croyez-moi ! Vous n’avez pas votre égal au Pays ! Je ne connais pas la suite de vos histoires, alors je demande à la vie de vous retourner tout ce que vous avez offert et de prendre soin de vous, comme vous avez pris soin de nous. »

Je connais mieux Daniel que Nicole qu’il qualifie volontiers d’âme du magasin. D’abord docteur en sciences promis à tous les succès, il s’orienta, au mitan de sa vie, vers d’autres sommets, ceux des sciences humaines, de la spiritualité et de la poésie, sans renier son esprit scientifique. Une pensée de Joseph Campbell l’avait aidé à quitter sa carrière linéaire : « On passe souvent sa vie à gravir des échelles pour s’apercevoir, une fois rendu en haut, qu’on s’est trompé de mur. » Avant cette première échelle professionnelle, Daniel avait tenu à voyager autour du globe par le chemin des écoliers, périple au sujet duquel il écrivait à son retour « j’ai compris que la Terre était ronde le jour où, pressé de la conquérir, je me suis aperçu de dos. » Trente ans plus tard, son itinéraire en spirale plus qu’en boucle l’amènera à traduire les Four Quartets de T.S. Eliot après y avoir lu : « Nous continuerons le voyage, et au bout de l’exploration, touchant l’originel rivage, d’un savoir neuf le connaîtrons ». Parallèlement à sa cogestion du commerce Au Naturel, il produit depuis plus de vingt ans l’émission hebdomadaire Miroir des mots qui est diffusée chaque dimanche à 12 h 30 sur les ondes de Radio-VM.

Il envoie aussi régulièrement à ses amis des photos de la nature, des pages d’humour, et des pensées inspirantes souvent signées par des auteurs qu’il a lui-même traduits comme le sage Lao-tseu, le poète T.S.Eliot et l’écophilosophe Thomas Berry.

Si on me demandait quelle est, à ma connaissance, au sens ancien du terme, la meilleure école du Québec, je répondrais Au Naturel, parce qu’elle ne coûte rien, parce qu’elle me rappelle le jardin d’Épicure et le Banquet de Platon, parce qu’on peut y apprendre comme on mange et on respire, sans viser des objectifs mesurables ou un diplôme, ce qui est parfaitement compatible avec une exigence de qualité adaptée à chacun dans le contexte d’une culture intégrale bien supérieure à celle qui est offerte en silos dans ce qu’on appelle le système scolaire.

Le verbe latin sapere signifie à la fois goûter et savoir. Au seizième siècle, le mot nourriture désignait aussi bien les aliments que ce que nous appelons aujourd’hui la culture. Rien de plus naturel que d’unir les deux, l’âme du pain et du vin se fondant dans celle des mots et des regards. Quant au mot commerce, dans un article du journal Le Tour, Daniel déclarait adhérer à « Ce que commerce veut dire », une réflexion signée Jean-Pierre Sélic (Communication & Langages, 2003, No 138, pp. 89-103) où l’on peut lire : « Le commerce est un échange qui ne satisfait pas seulement un besoin matériel, mais qui entre, en étant accompli, dans l’économie symbolique des rapports humains en procurant satisfaction et plaisir à celui qui a participé au jeu de l’échange. ». Et l’épicier de conclure : « Depuis 27 ans, nous avons tenu à faire du magasin un lieu où se conjugue quotidiennement l’expression “être de bon commerce” ».

Le départ de Nicole et Daniel vers une autre étape de vie leur permettra certainement de continuer à goûter et à répandre la joie qui vient avec le service au sens où l’entendait Tagore : « Je dormais et je rêvais que la vie n’était que joie. Je m’éveillais et je vis que la vie n’est que service. Je servis et je compris que le service est joie. »

Quant au magasin, il est désormais entre les mains d’Anthony et de Caroline, un jeune couple Suttonnais imprégné de longue date des valeurs associées à l’alimentation biologique. Souhaitons-leur joie et succès, et longue vie à l’oasis Au Naturel.

[i] Mot de la marquise du Deffand au duc de Walpole.

Au secours des évidences, par Gustave Thibon Ajouter une vignette

Un ouvrage hors du temps qui semble écrit pour un temps babélique, le nôtre, où l’on joue avec les choses comme avec les mots. « Le contraire de l’évidence - et son ennemi - ce n’est pas l’indémontrable, l’inexplicable (il y a des évidences intérieures, dans l’amour, par exemple), c’est l’opinion préconçue, l’idée reçue, le préjugé à la mode - échos assommants et dissonants de principes parfois initialement justes, mais qui se dérèglent à mesure qu’ils passent par des esprits faibles ou faux...»[i]

[i] Introduction, Françoise Chauvin

Gustave Thibon (1903-2001) a reçu le grand prix de littérature de l’Académie française en 1964 et celui de philosophie en 2000. Cette double appartenance le situe bien par rapport aux maîtres du passé à qui on l’a souvent comparé : Marc-Aurèle, Pascal, Nietzsche… Écrivain, il n’a pas besoin de troubler ses eaux pour le faire paraître profondes,[i] philosophe, il donne des ailes aux mots de tous et de tous les jours. Le connaissant et le lisant depuis longtemps avec une admiration croissante, il me plaît de penser qu’en lui attribuant le grand prix de philosophie en 2000, les immortels reconnaissaient en lui l’auteur contemporain qui résumait le mieux les trois précédents millénaires et l’un de de ceux qu’on lirait encore dans le troisième. Certes, il n’est pas une vedette en ce moment, mais depuis quand les éclipses sont-elles épargnées aux classiques en devenir ? Dans ses écrits savants, sans être obscurs pour autant, il ressemble à Marc-Aurèle, mais quand on lit ses textes destinés au grand public c’est à Sénèque, le Sénèque des Lettres à Lucilius qu‘on pense d’abord.

Gustave Thibon (1903-2001) a reçu le grand prix de littérature de l’Académie française en 1964 et celui de philosophie en 2000. Cette double appartenance le situe bien par rapport aux maîtres du passé à qui on l’a souvent comparé : Marc-Aurèle, Pascal, Nietzsche… Écrivain, il n’a pas besoin de troubler ses eaux pour le faire paraître profondes,[i] philosophe, il donne des ailes aux mots de tous et de tous les jours. Le connaissant et le lisant depuis longtemps avec une admiration croissante, il me plaît de penser qu’en lui attribuant le grand prix de philosophie en 2000, les immortels reconnaissaient en lui l’auteur contemporain qui résumait le mieux les trois précédents millénaires et l’un de de ceux qu’on lirait encore dans le troisième. Certes, il n’est pas une vedette en ce moment, mais depuis quand les éclipses sont-elles épargnées aux classiques en devenir ? Dans ses écrits savants, sans être obscurs pour autant, il ressemble à Marc-Aurèle, mais quand on lit ses textes destinés au grand public c’est à Sénèque, le Sénèque des Lettres à Lucilius qu‘on pense d’abord.

Ce sont des textes de ce genre que Françoise Chauvin a rassemblés dans Au secours des évidences, des billets écrits entre 1960 et 1980. « Dans ces pages, note-t-elle en introduction, une intelligence souveraine circule incognito, qui peut éclairer tout le monde sans éblouir personne... On la reconnaîtra pourtant à certains indices, en particulier celui-ci : Gustave Thibon ne se retranche jamais dans un parti pris, pas plus qu’il ne se laisse aller à la moindre concession. Unir tant de souplesse à tant de fermeté n’appartient qu’aux grands esprits, dont la marque infaillible est d’être parfaitement libres.»

Ces billets, Françoise Chauvin nous les donne tels qu’elle les a trouvés, sans les dates ni les précisions sur les journaux français, belges ou suisses auxquels ils étaient destinés; il en résulte cette atmosphère intemporelle où nous attendent les classiques, où Thibon a lui-même rencontré Sénèque. « Le conformisme des masses, dit-il, dans une conférence sur Sénèque, est un mal de tous les temps. Le mimétisme social, la docilité à l'opinion sont la rançon des bienfaits que nous apporte la vie en commun. Mais il est aussi très spécial à notre époque, d'abord à cause de l'accroissement démesuré et inédit dans l'histoire des concentrations humaines et aussi parce que nous disposons de moyens nouveaux et presque infaillibles pour fabriquer et diriger l'opinion. Ce que les tyrans d'autrefois nous imposaient par la contrainte extérieure s'obtient aujourd'hui sans violence par un maniement approprié des ficelles de la marionnette humaine. La propagande est d'un rendement plus sûr et plus universel que le glaive. "Plus un mensonge est gros, disait Hitler, plus il a de chances de s'imposer, à condition d'être crié assez fort et répété assez souvent." De fait, le contraste flagrant entre l'intensité matérielle des mouvements de masse et la pauvreté de leur contenu spirituel, témoigne assez haut de leur caractère impersonnel et mécanique: le "on" tout puissant (le règne du man, selon Heidegger) se substitue à la méditation et au dialogue. Le regard de l'homme des foules n'est plus qu'un reflet et sa voix qu'un écho: cet homme n'évolue plus parmi des signes qui l'invitent à la réflexion, il répond à des signaux par des réflexes.

‘’Cherchons donc, dit Sénèque, ce qui est le meilleur et non ce qui est le plus commun" (De vita beata). L'analyse des pressions sociales qui, "là où les hommes sont très entassés les fait s'écrouler les uns sur les autres" et de leur pseudo- justification est admirablement conduite: "Si peu de gens faisaient cela, nous ne voudrions pas les imiter, mais quand plusieurs se mettent à le faire (comme si la fréquence et le bien ne faisait qu'un) nous prenons la suite et l'égarement nous tient lieu de droit chemin quand tout le monde s'égare.» (Luc, CXXIII).

C’est sur ce ton, avec le même souci du concret et la même bonne humeur, face joyeuse du bon sens et de la bonté, que Thibon s’adresse à nous, comme à autant de Lucilius, par là invités à suivre leur guide intérieur plutôt que de chercher refuge dans les troupeaux des médias sociaux. Ce qui m’incite à accorder une attention particulière à des articles du livre portant sur des travers qui, sans être limités à notre temps, s’y manifestent avec une virulence inquiétante;

Et que resterait-il du confort modèle suédois si leurs puissants voisins de l’Est s’avisaient d’envahir leur péninsule ? D’où l’évidence de la conclusion : celui qui préfère le bien-être à la liberté s’expose au double naufrage de la liberté et du bien-être.

La liberté et les sciences humaines

« Ainsi, les sciences humaines, loin d’aboutir à la négation de la liberté, nous renseignent uniquement sur ses limites et sur les obstacles qui s’opposent à son exercice. Et par cette prise de conscience, elles renforcent notre indépendance, car la limite et l’obstacle reconnus sont déjà à demi franchis…» Source

Où il est question du mépris de l’élite i pour le peuple, ce qui aide à comprendre le mépris actuel du peuple pour l’élite, mépris souvent caricaturé sous le nom de populisme.

« Tout a été dit sur l’abîme qui sépare l’enseignement universitaire de la vraie vie. Cet abîme, j’en ai mesuré toute la profondeur en lisant les admirables Souvenirs du temps des morts de M. Bridoux. L’auteur, un universitaire de grande classe, nous y apprend qu’il a attendu la guerre de 1914 et l’intimité forcée des tranchées pour savoir que des êtres aussi « incultes » que les paysans et les ouvriers possédaient souvent une compréhension des êtres et des choses, une finesse d’esprit et une ouverture de cœur, pour tout dire une sagesse qui dépassait de beaucoup, en délicatesse et en profondeur, celle de l’intellectuel moyen. Ainsi donc, en ces temps de démocratie et d’égalité, il n’a fallu rien de moins qu’une catastrophe universelle pour que fussent révélées à un représentant de l’élite les grandes vertus populaires : personne ne lui avait parlé de cela ! Rien n’illustre mieux que cet humble fait le divorce entre l’Université et le monde réel.» (p.125) Source

Le piège consiste en ceci qu’on tire facilement des conclusions générales de certains faits particuliers et que, pour supprimer tel ou tel abus, on touche aux bases mêmes de l’ordre social ou moral.C'était vrai au temps de l'ostracisme à Athènes, ce l'est encore plus aujourd'hui en raison des médias sociaux, lesquels offrent une tribune aux dénonciateurs, souvent dans l'anonymat.

« Autre sujet d’indignation : dans une grande ville de France, on vient de révoquer et d’incarcérer quelques fonctionnaires de la police, convaincus de complicité grassement rémunérée avec les « caïds » du proxénétisme local. Loin de moi la pensée de leur trouver des excuses ! Mais il se trouve que ces policiers corrompus étaient aussi, par le fait même de leurs relations avec le « milieu », des policiers efficaces. On reconnaît qu’ils avaient démantelé, dans les mois précédents, quelques redoutables gangs de spécialistes du hold-up et de la drogue. On les a remplacés par des garçons bardés de diplômes et farcis de théories, mais beaucoup moins expérimentés, et on a assisté à une recrudescence des crimes impunis. Entre le policier enfant de chœur et le policier pourri, le choix est impossible.» Source

[i] Paraphrase de Nietzshe

Bien manger, un avant-goût du Bien Ajouter une vignette

Des Noëls à première vue matérialistes qui sont en réalité des transgressions du matérialisme ambiant

De toute évidence, les gens ne se résignent pas à réduire les festins de Noël à l’esprit du temps présent, tout à l’efficacité. Si telle était la mentalité, on s’en remettrait aux formules d’un bon chimiste. Quelques pilules, rapidement avalées puis arrosées d’un alcool orwellien 1984 satisferaient tout le monde.

À cette chimie, déjà proposée au début du XXe siècle, n’a pas encore triomphé. Les poètes lui ont fait obstacle :

Ô Carême! du haut du Ciel

Ta demeure dernière.

Brillat-Savarin! toi, Vatel!

Et vous aussi, mon colonel,

Grimod de la Reynière;

Vous tous, fins gourmets, nos aïeux,

À la gueule friande!

Que pensez-vous de ce houilleux

Aliment, tant plus merveilleux

Qu'il rappelle la viande?

(Raoul Ponchon, ami de Verlaine)

En se donnant toujours tant de mal pour préparer nos festins, les fins gourmets d’aujourd’hui transgressent la loi du progrès. Ils ne sont pas matérialistes au sens péjoratif de ce mot, ils sont sur la voie ascendante du Bien. Loin de réduire la matière à elle-même, ils lui donnent vie et qualité. Un bon plat est un beau poème :

Quand on se gorge d'un potage

Succulent comme un consommé

Si notre corps en est charmé

Notre âme l'est bien davantage...

Scarron (1610-1660)

N’ayant jamais cuisiné et ayant bien mangé toute ma vie, j’ai une reconnaissance infinie et chaque jour renouvelée pour ces poètes de la table qu’on appelle cuisinière ou cuisinier. Il ne s’agit pas d’une simple métaphore. Qu’est-ce qu’un poème sinon une âme et une intelligence rayonnant à travers une matière sonore.« Je t’aurai dit mon âme et le reste n’est rien.» Et qu’est-ce qu’un bon plat sinon une âme qui charme à travers des molécules? On pourrait même soutenir que le meilleur plat est supérieur au meilleur poème parce qu’il s’adresse à tous les sens : l’œil d’abord, puis l’oreille, les narines, les lèvres et enfin les papilles. Jouant sur tous ces claviers, le cuisinier est un organiste tandis que le poète n’est qu’un pianiste. Le risque de l’imperfection est aussi plus grand pour le cuisinier en raison du grand nombre de nuances qu’il doit harmoniser. L’un et l’autre doivent participer à ce que Pascal appelle le «modèle d’agrément et de beauté». Le junk food lui-même est apprêté, comme la junk music. Ils sont au plus bas degré de la qualité, mais encore dans son orbite , tant l’homme est incapable de se satisfaire de la quantité.

Brillat-Savarin est le roi des poètes et Karen Blixen (alias Babette) en est la reine. Honorar la comida implique, comme nous le rappelle Le festin de Babette, un ego non sum dignus au début du repas, une action de grâce à la fin et, au milieu, du temps pour élever la conversation au niveau de la dégustation, du temps hors du temps, loin de l’argent qui le comprime dans ce qu’on appelle la vraie vie.

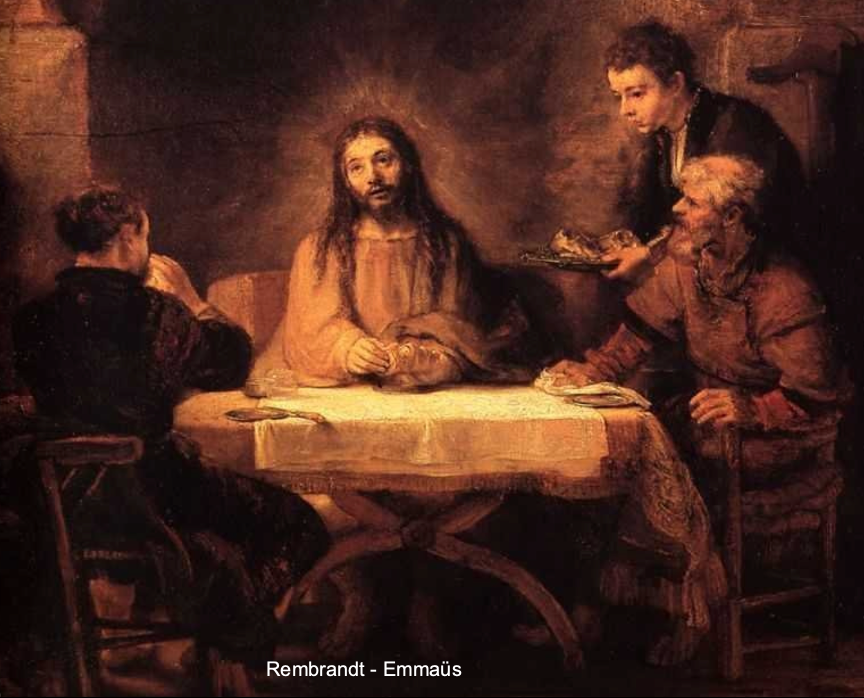

Comme je suis à la fois grec et chrétien, tout repas est pour moi tantôt un banquet de Platon, tantôt une dernière cène et souvent les deux à la fois. Manger est une nécessité. Bien manger est une faveur. Quand cette faveur m’est accordée, si modeste que soit le plat en cause, je goûte à la fois à l’amour chrétien et à la beauté grecque

D’où le lien à mes yeux entre le bon repas, si profane soit-il, et les plus beaux rites sacrés. D’où par suite l’importance que j’accorde à ce poème de George Herbert (1598-1633), Amour, qui a le rare mérite d’associer le sentiment d’indignité de l’âme invitée à la table de Dieu à celui de l’étranger reçu à une table familiale. Ce poème a inspiré quelques mystiques, dont Simone Weil.

Amour

Amour m'a dit d'entrer, mon âme a reculé,

Pleine de poussière et péché.

Mais Amour aux yeux vifs, en me voyant faiblir

De plus en plus, le seuil passé,

Se rapprocha de moi et doucement s'enquit

Si quelque chose me manquait.

Un hôte, répondis-je, digne d'être ici.

Or, dit Amour, ce sera toi.

Moi, le sans-coeur, le très ingrat ? Oh mon aimé,

Je ne puis pas te regarder.

Amour en souriant prit ma main et me dit :

Qui donc fit les yeux sinon moi ?

Oui, mais j'ai souillé les miens, Seigneur. Que ma honte

S'en aille où elle a mérité.

Ne sais-tu pas, dit Amour, qui a porté la faute ?

Lors, mon aimé, je veux servir.

Assieds-toi, dit Amour, goûte ma nourriture.

Ainsi j'ai pris place et mangé.

George HERBERT

(trad. Jean Mambrino)

Tiré d'Etudes, février 1974

Love

LOVE bade me welcome; yet my soul drew back,

Guilty of dust and sin.

But quick-eyed Love, observing me grow slack

From my first entrance in,

Drew nearer to me, sweetly questioning

If I lack’d anything.

‘A guest,’ I answer’d, ‘worthy to be here:’

Love said, ‘You shall be he.’

‘I, the unkind, ungrateful? Ah, my dear,

I cannot look on Thee.’

Love took my hand and smiling did reply,

‘Who made the eyes but I?’

‘Truth, Lord; but I have marr’d them: let my shame

Go where it doth deserve.’

‘And know you not,’ says Love, ‘Who bore the blame?’

‘My dear, then I will serve.’

‘You must sit down,’ says Love, ‘and taste my meat.’

So I did sit and eat.

.

Billets - I Ajouter une vignette

J'ai peur

Depuis mon insomnie de la nuit dernière, j’ai peur... peur de Donald Trump... et de tous ceux qui exécutent

ses volontés parce que ce sont des ordres, ses ordres auxquels ils ont l’obligation d’obéir ; j’ai peur de

ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal : le chef l’a dit, il faut le faire. Le premier Trump me

faisait rire, le second me terrifie. Les États-Unis s’ajoutent à ma liste des régimes terroristes. C’est ce

que signifie à mes yeux le mot arbitraire appliqué à tant de ses décrets. On sous-estime déjà l'effet de

cette terreur. Ce qui me rappelle une manifestation devant le consulat de l’URSS à Montréal vers 1985, à la

défense de Sakharov et de sa femme. Plusieurs de ceux que j'ai sollicités en vain ont eu la franchise de

m’avouer qu’ils craignaient d’être fichés par le KGB. Or l'URSS donnait déjà des signes de son effondrement

et Montréal n’était que l’une des dizaines de villes dans le monde où une manifestation semblable avait

lieu.

Petites causes, grands effets : la terreur se répand comme l’effet papillon. Meilleure façon d’en réduire

l’effet : la qualité, le nombre, la variété des protestations de même que la notoriété des partipants.J’ai

repris espoir quand l’Université Harvard a fait preuve de résistance.

Jour de la Terre, le pape François, Pâques, les abeilles

Je ne connais rien d’aussi joyeux, texte et musique confondus, que l’hymne marquant la cérémonie du cierge éternel pendant la Veillée pascale. Ce qui a retenu mon attention cette année, c’est le rôle des abeilles dans cette symbolique si inspirante. On les évoque dans le texte. C’est le fruit de leur travail qui nourrit la lumière. Donnant déjà le sucre et la lumière naturelle aux autres vivants, elles leur donnent désormais aussi la lumière surnaturelle. Leur cire est le bûcher de l’Agneau Mystique.

Difficile de mieux célébrer les liens unissant dans la nature les éléments (carbone, oxygène…) puis la vie végétale, animale et humaine. L’homme ici, comme l’ours, court le risque d’une piqûre pour mériter le fruit des abeilles. Il n’est pas le prédateur protégé. L’univers lui fait une juste place sans faire graviter tout autour de lui. L’univers n’est pas anthropocentrique,

Cette interdépendance des composantes de l’univers, du naturel au surnaturel, est la grande caractéristique de ce que, dans son encyclique Laudato si, publiée il y a dix ans déjà, le pape François appelle la Maison commune.

À l’Agora, nous avons attaché la plus grande importance à cette encyclique. Nous avons tenu un colloque sur le sujet, animé principalement par notre amie la regrettée Andrée Mathieu, laquelle avait obtenu du physicien Fritjof Capra l’autorisation de traduire en français son article sur l’approche systémique dans Laudato si.

Exsultet

Exultez dans le ciel, multitude des anges !

Exultez, célébrez les mystères divins !

Résonne, trompette du salut,

pour la victoire d’un si grand Roi !

Que la terre, elle aussi, soit heureuse,

irradiée de tant de feux :

illuminée de la splendeur du Roi éternel,

qu’elle voie s’en aller l’obscurité Exsultet

qui recouvrait le monde entier !

***

Dans la grâce de cette nuit,

accueille, Père saint, en sacrifice du soir

(la flamme montant de) cette colonne de cire (œuvre des abeilles)

que la sainte Église t’offre par nos mains.

«This is ours» : un Texan à propos de l’eau du Canada

C’était il y a 30 ans, 40 peut-être. Dans un vol Montréal-Vancouver, j’étais assis à côté d’un Texan.

Voyant les lacs et les rivières défiler sous nos yeux, il décréta le plus spontanément du monde : «this

is ours.» Il était question à ce moment d’un grand canal qui transporterait l’eau du Canada dans le sud

des États-Unis.

C’est aujourd’hui seulement que, grâce aux projets annexionnistes de Trump, je mesure la portée de cette

confidence impérialiste. Non seulement Trump me paraît-il sérieux dans ses projets, mais encore je me

demande pourquoi les Américains ne les ont pas réalisés plus tôt. Jamais peut-être un pays prédateur

n’aura eu à sa merci une proie si proche, si vulnérable et si riche.

Je me pose cette question au moment où j’apprends que Trump vient d’accrocher dans le Bureau ovale de la

Maison Rouge le portrait du onzième président(1846-1849), James K. Polk, celui qui, grâce à une guerre

victorieuse contre le Mexique, a agrandi son pays du Texas, de la Californie et de l’Orégon.

Journée des femmes : Hypatie

Hypatie d'Alexandrie (vers 360-415) est la seule femme philosophe, mathématicienne et astronome de

l'Antiquité. Le roman historique de Jean Marcel Hypatie

ou la fin des dieux est, à mon avis, le meilleur livre québécois, mais si je le tire des

oubliettes en cette Journée de la femme, 8 mars 2025, c'est d'abord parce qu'il nous plonge dans une

époque charnière, fin de la Grèce, triomphe du christianisme, qui rappelle celle que nous traversons

aujourd'hui, marquée par ce qui semble être la fin du christianisme et l'entrée dans je ne sais quelle

civilisation dominée par les technologies numériques. (Voir ci-après l'entretien de Michel Onfray et du

père Michel.)

«Comment te convaincre que ce qui meurt autour de moi m'afflige plus encore que ma propre perte ? Nos

dieux sont en péril de mort, Synésios, mais à qui en appeler quand il n'y a plus personne ? Nos dieux

sont en détresse, et je suis seule avec eux?»

Tarifs etc : économistes, éclairez-moi !

Chaque fois que je clique sur Google ou Facebook, je donne à ces géants des parts de mon attention qu'ils vendront à des agences de publicité souvent de ma région. J'enrichis ainsi des Américains déjà démesurément riches. Dans le calcul de la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis, est-ce qu'on tient compte de ces dépenses invisibles mais bien réelles?

Musk : danger d'être plus riche que le roi

Bien des précédents rendent ce danger manifeste, mais quand j'ai vu l'ascension d'Elon Musk dans l'espace américain, c'est d'abord à Nicolas Fouquet que j'ai pensé. Ce richissime français avait fait construire le Château de Vaux-le-Vicomte, le plus somptueux de France. Il avait invité le jeune Louis XIV à l'inauguration. Commentaire de Voltaire : « Le 17 août 1661, à 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France ; à 2 heures du matin, il n'était plus rien. »

Zelensky ou l'humiliation-spectacle

Quel est le contraire de la noblesse ? La vulgarité. On l'a vue dans sa plus sombre splendeur le 28 février 2025 quand le président et le vice-président américains se sont acharnés, telle une meute sur son propre terrain et devant les télévisions du monde entier, contre Volodimir Zelensky, le président d'une petite nation, l'Ukraine, en position de faiblesse. «De la bonne télévision», a déclaré Donald Trump.

Voyons par comparaison comment Velasquez a évoqué la mansuétude avec laquelle le général espagnol a reçu les clefs de la ville de Breda après la reddition des Hollandais

César Trump Ajouter une vignette

Une comparaison entre Donald Trump et Jules César s’imposait avant même l’élection de 2016. Depuis que, devenu président, Trump conteste à l’avance le résultat de l’élection de novembre 2020, cette comparaison est plus que jamais pertinente.Même si Jules César et Donald Trump n'avaient en commun que de nous rappeler, par leur apparition dans l'histoire, la fragilité des institutions républicaines dans des empires qui paraissent solidement établis, il vaudrait la peine de les comparer.

La république américaine apparaît aujourd’hui comme une institution encore solide, ainsi en était-il de la république romaine au milieu du ler siècle avant Jésus-Christ : 450 ans après sa fondation elle s’était montrée assez forte pour survivre à une guerre civile d’une extrême violence. N’eût été de Jules César, peut-être aurait-elle duré encore deux ou trois-cents ans. Mais César vint et il put dire : Veni, vidi, vici. C’est le sénat lui-même, un sénat réduit à un rôle consultatif, qui le nomma dictateur à vie. C’est en s’appuyant sur le peuple, contre les aristocrates corrompus du Sénat, qu’il en devint le maître absolu. Aux États-Unis, en ce moment, Donald Trump cajole le peuple, l’armée et lui-même. Le fait-il dans la même intention que César? C’est ce que nous verrons.

«Cas exemplaire d’acuité intellectuelle, voilà ce qu’est César.» selon Ortega y Gasset. Par comparaison, Donald Trump apparaît comme un bavard qui va répétant de ville en ville les mêmes promesses irréalistes. Il n’empêche que son intuition centrale ressemble à celle de César : des victoires, de nouveau l’expansion. Je cite toujours Ortega y Gasset : « Tandis que personne autour de César n’aperçoit que problèmes sans solutions, lui voit la solution, claire, lumineuse, féconde, surgir tout simplement de la rigoureuse compréhension de ce qu’était la société romaine d’alors, ce qu’elle pouvait et ne pouvait être. Comme presque toutes les grandes solutions, celle-là avait un air de paradoxe. Les maux de Rome – tout le monde en convenait – tiraient leur origine de la fabuleuse expansion qu’avait atteinte la puissance romaine. C’est pourquoi les conservateurs s’opposaient à tout nouvel accroissement de cette puissance. La solution de César – une expérience millénaire l’a corroboré – était exactement l’inverse : l’extension sans borne […].»1

«Cas exemplaire d’acuité intellectuelle, voilà ce qu’est César.» selon Ortega y Gasset. Par comparaison, Donald Trump apparaît comme un bavard qui va répétant de ville en ville les mêmes promesses irréalistes. Il n’empêche que son intuition centrale ressemble à celle de César : des victoires, de nouveau l’expansion. Je cite toujours Ortega y Gasset : « Tandis que personne autour de César n’aperçoit que problèmes sans solutions, lui voit la solution, claire, lumineuse, féconde, surgir tout simplement de la rigoureuse compréhension de ce qu’était la société romaine d’alors, ce qu’elle pouvait et ne pouvait être. Comme presque toutes les grandes solutions, celle-là avait un air de paradoxe. Les maux de Rome – tout le monde en convenait – tiraient leur origine de la fabuleuse expansion qu’avait atteinte la puissance romaine. C’est pourquoi les conservateurs s’opposaient à tout nouvel accroissement de cette puissance. La solution de César – une expérience millénaire l’a corroboré – était exactement l’inverse : l’extension sans borne […].»1

J’ai failli m’abstenir d’écrire cet article par crainte de ternir la mémoire de Jules César en l’associant aux faits et gestes de Donald Trump. La tentation est devenue irrésistible quand j’ai lu ce passage dans mon histoire de Rome préférée :«César fut chauve de très bonne heure et comme il en avait très honte, il s’efforça de ramener ses cheveux de la nuque presque sur le front perdant bien du temps à chaque matin à cette opération compliquée.»1

Aucune femme ne résistait à celui qui laissera son prénom en partage aux amants les plus virils de l’Occident : Jules. Il en a épousé quatre et séduit une infinité. Donald n’en a épousé que trois, mais selon son propre témoignage (I cherish women!), il en a chéri plusieurs.

Jules attachait la plus grande importance à l’armée et aimait les victoires. Donald est son disciple sur ce plan : il a sûrement vu un épisode de la guerre des Gaules à la télévision, cette télévision qui de son propre aveu, est son unique source d’information en politique internationale. Il a toujours été si sûr de ses victoires futures qu’il les a célébrées à l’avance en construisant partout des tours portant son nom. Dans notre monde du spectacle, n’est-il pas dans l’ordre des choses que la représentation précède ainsi le fait? Voilà l’essence de ce héros de studio.

Les causes semblables produisant des effets semblables, on pouvait présumer qu’un jour, aux États-Unis, un homme puissant tenterait de s’élever au-dessus des partis et des institutions républicaines. Donald est républicain un jour, démocrate le lendemain. Il ne néglige aucune occasion de mettre en relief l’incompatibilité entre le bon sens et les principes de la constitution : «Une Mexicaine traverse la frontière un matin et le soir elle met au monde un enfant qui sera à la charge des États-Unis pendant 80 ans.» (Sic)

César représentait le parti populaire tout en étant d’une noblesse qui lui donnait accès au Sénat. Donald flatte le citoyen silencieux et s’engage à parler en son nom mais il ne néglige aucun exercice de mémoire pour évoquer la dynastie à laquelle il appartient : grand-père venu d’Allemagne etc.

À Rome, à la fin de la République, le fossé se creusait entre un Sénat corrompu et impuissant et un parti populaire qui réclamait de nouvelles victoires et une plus grande part du butin de guerre.

César a fondé le premier journal les Acta diurna pour mettre le peuple dans son jeu et réduire l’importance du Sénat. Donald est devenu une vedette de la téléréalité dans le même but.

César a été pauvre, mais Crassus, son complice banquier, étant l’un des hommes les plus riches de Rome, César bénéficiait au plus haut point du prestige de l’argent. Voilà où la ressemblance entre les deux devient vraiment frappante. Étant richissimes l’un et l’autre, Jules et Donald paraissent, aux yeux des gens, immunisés contre la corruption.

La république romaine a vécu 500 ans, la république américaine n’en est qu’à son troisième siècle. Il est fort peu probable que Donald Trump fonde l’empire américain en 2016, mais il y a déjà des leçons à tirer de son actuelle ascension du Capitole. Quand, dans un pays, l’écart entre la petite minorité riche et la majorité s’accroît, il en résulte dans la population un sentiment d’injustice qui s’accompagne d’un mépris croissant pour les institutions politiques qui ne parviennent pas à régler le problème. À défaut de pouvoir miser sur un sursaut de solidarité nationale pour réduire les inégalités, on en est alors réduit soit à miser sur le butin de victoires militaires, soit à prélever plus que sa juste part de la richesse commune et, dans le même esprit, à hypothéquer l’avenir de la planète à son profit plus que la justice ne le permet. Donald reproche aux États-Unis de ne pas avoir rapatrié plus de butin de ses récentes victoires militaires et promet en conséquence de s’approprier le pétrole de l’Iraq et les minéraux de l’Afghanistan, mais de toute évidence de telles mesures ne suffiraient pas, même si elles étaient appliquées efficacement. Il ne resterait alors qu’une solution : une politique de conquêtes cynique accompagnée d’une spoliation accrue de la «Maison commune» (Pape François). Trump aura sa première victoire à Paris en novembre si les États-Unis refusent d’user de leur influence pour accroître l’égalité dans la Maison commune.

1-Le spectateur tenté. Traduction de M. Pomès. Paris, Plon, 1958, p. 274-275.

2-Indro Montanelli,Histoire de Rome, Livre de Poche, Paris 1959, p.229

Contre la démocratie... Tout contre Ajouter une vignette

L’histoire nous apprend que bien des tyrans, bien des rois ont assuré le règne de la justice mieux que bien des démocrates. On néglige le fait que c’est du côté de la justice qu’il faut chercher le grand critère en politique et non du côté d’un régime particulier.

Contre

Voici le commentaire que m’a inspiré le livre, aussi inclassable qu’incontournable, de Jacques Larochelle, provisoirement intitulé Num tu, premiers mots d’un vers d’Horace cité dans le premier chapitre.

Il va de soi qu’on puisse être contre la démocratie. Sans quoi, ce régime, censé assurer la liberté d’opinion, serait en contradiction avec lui-même. C’est pourtant le spectacle qu’il offre au monde depuis longtemps et en ce moment tout particulièrement, comme on a pu le constater lors des cérémonies marquant le 80ème anniversaire du débarquement de Normandie. Parlant par la bouche de ses plus hauts dignitaires, Dame Démocratie disait : « C’est moi ou Hitler » !

Outre que dans cette fausse alternative on oublie que c’est le vote populaire qui a ouvert à Hitler la voie du pouvoir absolu, on néglige le fait que c’est du côté de la justice qu’il faut chercher le grand critère en politique et non du côté d’un régime particulier. Or l’histoire nous apprend que bien des tyrans, bien des rois ont assuré le règne de la justice mieux que bien des démocrates. Il suffirait pour s’en convaincre de comparer l’Athène de Pisistrate (-600 -527) à l’Amérique de Donald Trump.

« Rien, écrira l'helléniste français Pierre Savinel, ne peint mieux les rapports personnels que ce chef d'État génial avait su établir avec les petites gens, essentiellement des paysans. Il va transmettre à la démocratie du Ve siècle av. J.-C. une classe moyenne de petits propriétaires, ceux que nous verrons encore vivre à la fin du siècle dans les comédies d'Aristophane, classe saine, solide, qui donnera à la démocratie sa force, civique et militaire, en attendant que cette même démocratie, sombrant dans la démagogie, ne corrompe en profondeur ces paysans, et n'instaure une tyrannie populaire, aussi odieuse que la tyrannie des oligarques, conduisant Athènes à sa ruine ». (Les hommes et la terre dans les lettres gréco-latines, Éditions Sang de la Terre, Paris 1988, p. 60.)

Les réalisations de Pisistrate sur le plan architectural, culturel et militaire furent tout aussi remarquables. Dans son célèbre ouvrage sur l'idée d'université, le cardinal Newman, après avoir présenté Athènes comme le modèle de la cité universitaire, dira de Pisistrate que c'est lui qui avait « découvert et nourri le génie de son peuple ».

Devant le nouveau tyran, Solon (-640 – 560) son plus grand adversaire, fit preuve lui-même d'une telle liberté que ses amis craignirent pour sa sécurité, mais Pisistrate fut bienveillant à son endroit et il respecta l’essentiel de ses lois. Ce qui ne l'empêcha pas de réserver tous les postes importants à ses amis et à ses parents.

Et un bon gouvernement ne se limite pas à la justice, il veille aussi sur des idéaux, des principes et des règles donnant aux peuples l’élan créateur qui fera leur grandeur, de même que la force pour résister aux agresseurs et survivre dans la pauvreté. Or dans les démocraties actuelles ce ne sont pas de telles valeurs qui assurent le succès, mais une croissance économique dont le progrès technique est responsable. Supprimez la croissance pendant une longue période ou réduisez-la à des gains qui ne font pas le poids par rapport à des pertes telles la dégradation de la nature et l’effilochage du tissu social et vous verrez croître le désordre jusqu’au risque de guerre civile.

Supprimez la croissance économique pendant une longue période et vous verrez croître le désordre jusqu’au risque de guerre civile.

En ce moment, juin 2024, la montée de l’extrême droite aux élections européennes comme la persistance de Donald Trump aux États-Unis rendent ce danger manifeste.

… Tout contre

Pour peu que l’on s’inspire de l’histoire de la démocratie athénienne, on découvre que c’est avant tout des aristocrates, comme Solon Pisistrate, Thémistocle (-525 -459) et Périclès qui en ont fait la gloire : Solon en écrivant les lois, Pisistrate en les appliquant avec cohérence sur une longue durée, Thémistocle en repoussant les agresseurs, Périclès en dotant Athènes de ses plus beaux monuments et langue grecque de ses plus beaux discours

Le lien entre une vision du monde au plus beau sens du terme et un régime politique éclairé n’est jamais apparu aussi clairement que dans l’amitié entre Périclès (-495 -429) et le philosophe Anaxagore (-500 -428).

Quelle éducation Périclès avait-il donc reçue pour exceller ainsi dans tous les domaines, pour s'entourer de la plus belle constellation de génies qui ait jamais été rassemblée dans un même lieu et pour donner une indicible unité à la variété des œuvres qu'il ordonnait, depuis les jeux de musique de la fête des Panathénées jusqu'à la chapelle des mystères à Éleusis?

Nous savons comment Périclès s'est porté au secours du philosophe Anaxagore, quand ce dernier était disposé à se laisser mourir. L'amitié de ce sage, qui était aussi un savant, eut sur lui le même effet bienfaisant que celle de Solon sur Pisistrate.

«L'ami le plus intime de Périclès, nous dit Plutarque, celui qui contribua le plus à lui donner cette élévation, cette fierté de sentiments, peu appropriée, il est vrai, à un gouvernement populaire; celui enfin qui lui inspira cette grandeur d'âme qui le distinguait, cette dignité qu'il faisait éclater dans toute sa conduite, ce fut Anaxagore de Clazomène, que ses contemporains appelaient l'Intelligence, soit par admiration pour ses connaissances sublimes et sa subtilité à pénétrer les secrets de la nature, soit parce qu'il avait le premier établi pour principe de la formation du monde, non le hasard et la nécessité, mais une intelligence pure et simple qui avait tiré du chaos des substances homogènes. »

Cette vision d'un monde gouverné par une intelligence suprême est de toute évidence le principe secret de la merveilleuse unité que Périclès a introduite dans toutes ses œuvres. Les penseurs de cette époque s'intéressaient aussi bien aux lois qui régissent l'univers qu'à celles qui régissent les sociétés humaines. La politique était à leurs yeux indissociable de la cosmologie. La ressemblance entre le macrocosme et le microcosme allait de soi. Le macrocosme c'était l'univers, le microcosme c'était tantôt la Cité, tantôt l'âme humaine.

Cette intelligence qu'Anaxagore voyait à l'oeuvre dans le cosmos, Périclès s'efforça de la faire régner sous la forme de la justice

Cette intelligence qu'Anaxagore voyait à l'oeuvre dans le cosmos, Périclès s'efforça de la faire régner sous la forme de la justice, dans la cité qu'il dirigeait, sous la forme de l'harmonie, dans les oeuvres d'art qu'il commandait. Dans un poème intitulé Le temple d’Éphèse,Victor Hugo trouvera des accents inoubliables pour évoquer l'unité d'inspiration des grandes cités grecques dont Athènes est le modèle:

Ma symétrie auguste est soeur de la vertu...

Sparte a reçu sa loi de Lycurgue rêveur,

Moi, le temple, je suis législateur d'Éphèse;

Le peuple en me voyant comprend l'ordre et s'apaise;

La séparation de la pensée appliquée à l'univers et de la pensée appliquée à l'humanité est au contraire l'une des caractéristiques de la modernité occidentale. D'un côté, nous ne reconnaissons dans l'univers que la force; de l'autre, nous nous croyons en mesure de faire régner dans les sociétés humaines un principe autre que la force: la justice.

Le démocratique à la mode aujourd’hui est à l’image du successeur de Périclès, ce Cléon que pourfend Aristophane, le Molière de l’époque : «Après des péripéties plus rocambolesques les unes que les autres, un véritable dialogue s’ouvre entre le père et le fils, le premier représentant le peuple athénien dupé par les sophistes et les démagogues, le second représentant la jeune génération qui s'efforce de retrouver l'espoir en renouant avec les valeurs de ses ancêtres. Vomicléon, comme Aristophane lui-même, est accusé de fomenter un retour à la tyrannie, à Pisistrate donc, quand il s'attaque à ce qu'est devenue la démocratie: une tyrannie à six mille têtes. L'un des éléments du comique des Guêpes est que tout dans la pièce est prétexte à tourner en ridicule l'accusation de retour à la tyrannie."

Pisistrate, tyran aimant son peuple, Périclès, chef démocrate d’origine aristocratique, voilà deux modèles mixtes, dont on pourrait s’inspirer aujourd’hui. Dans l’un et l’autre cas, la quantité est tempérée par la qualité. Dans le même esprit, on pourrait s’inspirer des couples Solon/Pisistrate et Anaxagore/Périclès.

Dans le rôle de Solon/Anaxagore, on pourrait imaginer en France, Simone Weil, aux États-Unis, Thomas Berry, en Allemagne, Max Scheler, au Québec, Hubert Reeves, au Canada, George Grant. Il est plus difficile de se représenter les émules de Pisistrate et de Périclès. Il faudrait que les premiers soient les éducateurs des seconds, ce qui supposerait des facultés d’administration dirigées par des philosophes, des savants et des poètes.

Les extraits cités sont tirés de La démocratie athénienne, miroir de la nôtre, Jacques Dufresne, L’Agora 1994.

Covid-19 et enseignement à domicile Ajouter une vignette

À l’AQED (Association québécoise pour l’éducation à domicile), le nombre de membres a doublé en un an. La COVID-19 n’est pas la seule cause de cet engouement. En Occident, l’enseignement simultané, ce que nous appelons l’école, remonte au XVIème siècle. Au sommet de son code génétique, il y avait le salut et, juste au-dessous, la lecture de Bible pour les protestants, du catéchisme pour les catholiques; au nom de Dieu, on parvenait à obtenir un minimum de discipline de la part d’enfants encore sauvages. Les connaissances usuelles étaient un complément. Dans l’école contemporaine, les trois premiers niveaux du code, salut, textes sacrés, discipline, ont progressivement disparu au profit du quatrième : lecture, écriture, calcul, histoire, g.éographie..., ce qui semble avoir provoqué l’implosion de l’école. Divers autres facteurs, dont le culte de l’enfant et Internet, ont créée les conditions d’un retour à l’enseignement individuel, la pédagogie la plus naturelle, celle aussi qui a précédé l’enseignement simultané, sous la forme du préceptorat notamment. L’enseignement à domicile est un retour à ce naturel à qui l’humanité doit quelques réussites comme celles de Platon et de Pascal. Questions : n'est-ce pas l'école elle-même qui, en misant à ce point sur l'ordinateur et Internet, pave la voie au retour à l'enseignement individuel? L'école ne ressemble-elle pas de plus en plus à ces lieux de travail où se rassemblent des travailleurs autonomes ?

Introduction à l’histoire de l’enseigement simultané

L''éducation à domicile

L'enseignement à domicile aux États-Unis

Covid-19 et enseignement à domicile Ajouter une vignette

À L’AQED (ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L’ÉDUCATION À DOMICILE) le nombre de membres a doublé en un an. La COVID-19 n’est pas la seule cause de cet engouement. En Occident, l’enseignement simultané, ce que nous appelons l’école, remonte au XVIème siècle. Au sommet de son code génétique, il y avait le salut et juste au-dessous la lecture de Bible pour les protestants, du catéchisme pour les catholiques; au nom de Dieu, on parvenait à obtenir un minimum de discipline de la part d’enfants encore sauvages. Les connaissances usuelles étaient un complément. Dans l’école contemporaine, les trois premiers niveaux du code, salut, textes sacrés, discipline, ont progressivement disparu au profit du quatrième : lecture, écriture, calcul et autres connaissances utiles, ce qui a provoqué l’implosion de l’école. Divers autres facteurs, dont le culte de l’enfant et Internet, ont créée les conditions d’un retour à l’enseignement individuel, la pédagogie la plus naturelle, celle aussi qui a précédé l’enseignement simultané, sous la forme du préceptorat notamment. L’enseignement à domicile est un retour à ce naturel à qui l’humanité doit quelques réussites comme celles de Platon et de Pascal. Question : à quelles conditions Internet permettra-t-il de conserver les avantages démocratiques de l’enseignement simultané?

Introduction à l’histoire de l’enseigement simultané:

Dossier "Éducation à domicile"

L'enseignement à domicile aux États-Unis

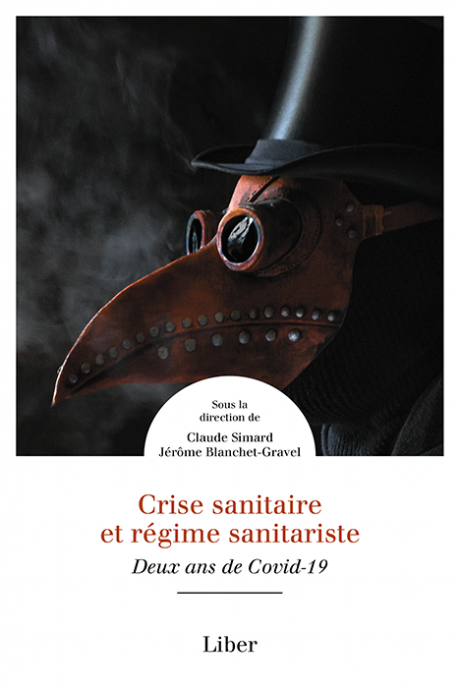

Crise sanitaire et régime sanitariste Ajouter une vignette

Une critique des mesures d’urgence qui, pendant la pandémie n’a pu être que murmurée en confinement tandis que le message officiel était martelé quotidiennement dans les journaux, les radios et les télévisions.

Crise sanitaire et régime sanitariste

Sous la direction de Claude Simard et Jérôme Blanchet-Gravel

Deux ans de Covid-19

Éditions Liber, Montréal 2022

On m’a envoyé un exemplaire de ce livre parce qu’on présumait que je l’accueillerais favorablement. J’appelais en effet de mes vœux un tel livre, à la fois radical et nuancé et je n’ai pas été déçu. On comprendra pourquoi en lisant les passages reproduits plus loin.

On m’a envoyé un exemplaire de ce livre parce qu’on présumait que je l’accueillerais favorablement. J’appelais en effet de mes vœux un tel livre, à la fois radical et nuancé et je n’ai pas été déçu. On comprendra pourquoi en lisant les passages reproduits plus loin.

Mais d’abord mon étonnement à l’ouverture de livre : dix auteurs et pas une femme! Comment interpréter ce fait ? Ce n’est pas la rectitude politique qui me souffle cette question mais une opinion souvent entendue pendant la pandémie, selon laquelle le fort accent mis sur la sécurité s’expliquerait par la féminisation de la société, de la médecine en particulier. Quelles qu’en soient les raisons, ce choix des auteurs attire l’attention sur le rôle des femmes dans la gestion de la pandémie, sujet hélas! négligé dans le livre. Les femmes ont de toute évidence été plus à l’avant-plan dans cette urgence sanitaire que dans celles du passé. Dans quelle mesure cela a-t-il été une bonne ou une mauvaise chose, c’est une autre question.

Le livre me semble graviter dans son ensemble autour de la société civile entendue comme lieu de la solidarité spontanée, de la vitalité sociale par opposions aux trois entités plus rationnelles qui, pendant la pandémie l’ont entourée, voire encerclée, assiégée : l’État, le marché, la science (alléguée ou réelle). Ces trois forces, qui devraient normalement s’équilibrer, ont fait front commun contre la société civile, dans un étonnant mariage, béni par la science, entre l’industrie pharmaceutique et les États. Ce serait là un bon résumé du livre. Il en est résulté ce que l’un des auteurs a appelé un capitalisme de surveillance.» La société civile québécoise n’a pas su y résister : «Aujourd’hui, c’est la société civile qui est au service des gouvernements et des experts, subjuguée par la peur et dévouée à l’État scientifique jusqu’à la bigoterie. L’excès d’organisation est la menace imminente qui pèse sur nos sociétés, pas les caprices cycliques de Dame Nature.»( Vincent Mathieu, p.151 )

Voici un conservatisme, proche d’une gauche anarchiste, qui oppose la vitalité sociale à l’excès d’organisation. Moins et mieux d’État et un marché moins monopolistique semblent être le remède qui a la faveur des auteurs, remède illusoire hélas! tant que la société civile n’aura pas recouvré un dynamisme qui lui permettra de repousser les forces qui l’assiègent. Comment la ranimer sinon par un hippocratisme social ? «D’abord ne pas nuire.» Ne nuire ni aux vieux troncs vigoureux, ni aux jeunes pousses prometteuses. Soutenir la résilience sociale par des mesures subtiles aux effets réels mais lointains et incertains, aux antipodes des promesses électorales rentables dans l’immédiat. Seule véritable innovation politique en ce moment : sécurité vraiment sociale plutôt que sécurité étatique : des voisins qui s’entraident plutôt que de se dénoncer. Relire Le type économique et social des canadiens français de Léon Gérin pour aller plus loin dans cette direction.

Extraits

Sanitarisme

«Le sanitarisme n’a pas encore basculé dans la terreur, mais ce régime biopolitique peut être vu comme totalitaire en ce qu’il s’implante par la peur de la maladie et de la mort, qu’il s’infiltre dans tous les aspects de la vie tant privée que publique des individus, qu’il se montre répressif en recourant à la force policière et en infligeant des amendes exorbitantes à quiconque enfreint les règles sanitaires, qu’il incite les citoyens à la délation, qu’il se livre à une forme de surveillance punitive de la population par le passeport vaccinal, qu’il ostracise les individus qui ne se soumettent pas à ses injonctions en voulant leur imposer par exemple une taxe supplémentaire pour accéder aux soins de santé, enfin qu’il encourage la « servitude volontaire 5 » du peuple à travers un discours qui exige docilité et soumission et qui bloque toute contestation. Le sanitarisme pourrait être qualifié de « despotisme démocratique »,selon Tocqueville, ou de « totalitarisme doux »,selon le sociologue français Michel Maffesoli .√

Claude Simard p.155

Sécurité

«Les divers programmes de sécurité sociale financés par l’État ont naturellement rendu la vie plus facile à nombre de Québécois. Mais cette aisance a eu corrélativement des effets délétères sur leur psychisme : en les embourgeoisant, elle les a fait tomber dans une sorte d’atonie et a développé en eux la crainte de l’adversité. Très soucieux de préserver leur tranquillité et leur confort, ils cherchent illusoirement à maîtriser les aléas de l’existence et exigent de leurs dirigeants d’éliminer la moindre source de danger, sont devenus risquophobes à tel point que la crise du corona virus les a précipités dans une psychose collective caractérisée par une forme d’hystérie aseptique.»

Claude Simard et Jérôme Blanchet- Gravel, p 201

Publicité

« Mais comment expliquer l’approbation de ces mesures par la population ? Comment expliquer l’adhésion à ces politiques autoritaires pour lesquelles la caution scientifique est douteuse ? Tout d’abord, il importe de noter l’importance démesurée qu’a prise la publicité sanitaire. L’État québécois a investi plus de deux cents millions de dollars en publicité, ce qui excède largement la moyenne des dépenses au même poste des autres provinces. Des moyens massifs ont été mis à disposition afin d’implanter les normes sanitaires dans l’ensemble du territoire. La propagande gouvernementale, au nom de la santé publique et du bien commun, a insufflé dans l’esprit des gens un conformisme social qui les a rendus dociles à sa politique prophylactique.

«« Il faut toujours placer quelque part un pouvoir social supérieur à tous les autres, écrivait Tocqueville, mais je crois la liberté en péril lorsque ce pouvoir ne trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-même. » Or, les contre-pouvoirs, consubstantiels à la démocratie libérale, ont été particulièrement mis à mal durant cette pandémie. La gestion autocratique du gouvernement Legault s’est vue bien peu freinée par des forces d’opposition, conséquence d’une immense concentration de pouvoir sans précédent dans toute l’histoire du Québec moderne. Indéniablement, la Loi sur la santé publique a été un vecteur d’hégémonie pour le gouvernement, qui a eu tout intérêt à ce que la situation de crise se maintienne le plus longtemps possible, quitte à alimenter de façon artificielle ladite urgence.»

Félix Racine p.125

De Jean Paul , La lanterne magique, florilège de pensées Ajouter une vignette

Jean Paul, nom de plume de Jean-Paul Richter (1764-1825) . Traduction et choix des pensées par Charles Le Blanc. Affinités entre l'auteur et le traducteur.

Jean Paul

La lanterne magique

Florilège de pensée

Préface, traduction et choix des pensées par Charles Le Blanc

Éditions Corti 2022

Jean Paul est un écrivain allemand original, trop peut-être et méconnu pour cette raison, en dépit du succès de ses romans. Vivant du livre, par le livre et pour le livre, il osera écrire que la nature doit suivre le livre et non l’inverse, sans qu’on ait à lui reprocher de s’être réduit à la culture livresque. « L’affûtage des plumes ne m’a a encore émoussé.» « Quelle retenue doit avoir le poète, lui qui dirige le fleuve de son cœur dans le lit fortuit d’une rime.»

Jean Paul est un écrivain allemand original, trop peut-être et méconnu pour cette raison, en dépit du succès de ses romans. Vivant du livre, par le livre et pour le livre, il osera écrire que la nature doit suivre le livre et non l’inverse, sans qu’on ait à lui reprocher de s’être réduit à la culture livresque. « L’affûtage des plumes ne m’a a encore émoussé.» « Quelle retenue doit avoir le poète, lui qui dirige le fleuve de son cœur dans le lit fortuit d’une rime.»

Dans sa préface, Charles Le Blanc le situe bien par rapport à ses illustres contemporains, Goethe, Schiller, Herder. Satire est le premier mot qui vient à l’esprit à la lecture de ses pensées. Qu’est-ce qui le distingue de Lichtenberg ? Dans quelle mesure a-t-il été marqué par ses précurseurs français dans le même genre littéraire, Chamfort et Rivarol? Chercher réponse à cette question est l’un des subtils plaisirs que l’on a à picorer dans ce livre. Pour en juger ;

« Il ne peut s’abstenir que de l’abstinence.»

«Les jeux de hasard sont interdits, hormis le plus long d’entre eux : la vie.»

«Oreille pour qui la dernière trompette a été la première musique.»

«La poésie dépeint le meilleur des mondes, celui qui était en Dieu avant la Création.»

***

Charles Le Blanc

Le préfacier et traducteur de ce livre, Charles Le Blanc, n’est-il pas lui aussi un écrivain méconnu ? Docteur en philosophie, très tôt et très bien initié aux humanités anciennes, polyglotte; depuis Florence en italie, sa seconde patrie, il traduira de l’allemand Lichtenberg, Schlegel, Tieck, du danois Crainte et tremblement de Kierkegaard, de l’anglais, le Faust de Marlowe. On lui doit aussi une anthologie du romantisme allemand; depuis son entrée à l’université d’Ottawa, de brillants essais sur la traduction et deux romans que l’on relit avec la certitude accrue que la littérature québécoise atteint ici un sommet où la plus fine érudition fait bon ménage avec les faits divers significatifs. Érudition! Peut-être est-ce là l’erreur de Charles Le Blanc par rapport à l’esprit local du temps, une erreur qu’il partage avec un autre grand linguiste, Jean Marcel, auteur du roman historique Hypatie ou a fin des dieux. L’érudition et la convocation d’un large et profond passé offense le narcissisme ambiant.

Je suis persuadé que l’on pourrait tirer des carnets inédits et des écrits publiés de Charles Le Blanc un florilège de pensées dont on conserverait le souvenir là où la mémoire est toujours à l’honneur. Pourraient y figurer :

Extrait de L’Autre, roman:

Extrait de L’Autre, roman:

« Lesterait-on nos vies de la charge de leurs malheurs que, plus légères, elles seraient emportées par la moindre bourrasque, et deviendraient ainsi superficielles, de sorte que ce sont ces malheurs qui nous ancrent à la terre, qui nous permettent de diriger nos pas, de faire en sorte que nos vies soient davantage qu'une plume affolée par le souffle de nos caprices, sans cap ni boussole. Les plaisirs sont communs à tous : le boire, le manger, l'amour. Seuls les malheurs individualisent et font de nous la personne unique que nous sommes. Tout homme est son fardeau. »

Source : http://agora.qc.ca/documents/lumiere_grecque_sur_les_rapports_hommesfemmes_et_le_malheur

Extrait de Catin Basile, nouvelles

« Le médecin ne pensait pas que l’homme était maître de la nature, ou bien qu’il avait sur elle une quelconque ascendance. Il croyait plutôt que l’homme n’était que la nature consciente d’elle-même, un regard intelligent qu’elle pouvait enfin porter sur soi, une voix cherchant à en chanter toute l’harmonie. D’après le médecin la nature n’avait pas voulu produire l’homme, elle avait seulement souhaité que vienne au jour la poésie.»

«Mais une vie vaut l'autre dans l'immensité du temps. Tout s'écoule dans l'infini. Où est la Providence? On m'a prêché le Bien mais j'ai vu le mal. On m'a peint un Dieu de miséricorde, mais j'ai vu cette enfant pleurer et ses larmes, tombant goutteà goutte, ont érodé les Tables de la Loi.»(p. 167)

Cette question que se pose un des personnages à la fin de sa vie, alors que remonte dans son souvenir le sort de la pauvre catin, c'est l'éternelle question que se pose tout humain qui pense, devant le silence de Dieu. L'âme serait-elle la réponse?

«Nulle part, en effet, l’homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. (...) Qui veut bien faire doit trouver en soi les motifs du bien. Le monde ne lui donne jamais que les circonstances pour l'action.» (p. 159).

Source : http://agora.qc.ca/documents/catin_basile

Démocratie: de Cincinnatus à Trump… et à Svetlana Tikhanovskaïa Ajouter une vignette

À force de concentrer leurs attaques sur Trump, les intellectuels publics n’oublient-ils pas les limites et les exigences de la démocratie? Ce système politique incite les ambitieux à désirer le pouvoir. Or quiconque désire le pouvoir prouve par là qu’il en ignore la vraie nature et donc qu’il n’est pas digne de l’exercer.

À force de concentrer leurs attaques sur Trump, les intellectuels publics n’oublient-ils pas les limites et les exigences de la démocratie? Ce système politique incite les ambitieux à désirer le pouvoir. Or quiconque désire le pouvoir prouve par là qu’il en ignore la vraie nature et donc qu’il n’est pas digne de l’exercer. Ce que depuis Platon de nombreux sages ont rappelé. La ville de Cincinnati [i]aux États-Unis tient son nom de Cincinnatus, un paysan que la République romaine en détresse (-431) a supplié de devenir son président. Ce parfait citoyen s’est laissé convaincre mais revint à sa charrue après avoir conduit les siens à la victoire dans une guerre décisive. Rousseau, qui eut une grande influence sur les auteurs de la Constitution américaine raconte cette histoire. Vivement des partis politiques qui se distingueraient par la recherche de sages inconnus plutôt que par la consécration des ambitieux de leurs rangs. N’est-ce pas ce qu’ont tenté récemment de faire en Biélorussie les citoyens qui se sont rangés derrière Svetlana Tikhanovskaïa, une jeune femme sans ambition.

À force de concentrer leurs attaques sur Trump, les intellectuels publics n’oublient-ils pas les limites et les exigences de la démocratie? Ce système politique incite les ambitieux à désirer le pouvoir. Or quiconque désire le pouvoir prouve par là qu’il en ignore la vraie nature et donc qu’il n’est pas digne de l’exercer. Ce que depuis Platon de nombreux sages ont rappelé. La ville de Cincinnati [i]aux États-Unis tient son nom de Cincinnatus, un paysan que la République romaine en détresse (-431) a supplié de devenir son président. Ce parfait citoyen s’est laissé convaincre mais revint à sa charrue après avoir conduit les siens à la victoire dans une guerre décisive. Rousseau, qui eut une grande influence sur les auteurs de la Constitution américaine raconte cette histoire. Vivement des partis politiques qui se distingueraient par la recherche de sages inconnus plutôt que par la consécration des ambitieux de leurs rangs. N’est-ce pas ce qu’ont tenté récemment de faire en Biélorussie les citoyens qui se sont rangés derrière Svetlana Tikhanovskaïa, une jeune femme sans ambition.

Autre oubli des intellectuels publics : aux États-Unis, la séparation des pouvoirs disparaît dans l’indifférence générale : le pouvoir judiciaire, la Cour suprême, est de plus en plus difficile à dissocier aussi bien du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Loin de s’inquiéter de ce glissement vers la tyrannie, les partis politiques l’accélèrent en promettant à leurs électeurs de nommer des juges qui partagent leurs idées. Et pendant ce temps, le président en exercice prévient un jour qu’il contestera le résultat de la prochaine élection et le lendemain nomme une femme de son parti à la Cour suprême, façon, dans le contexte, d’annoncer qu’il la contrôlera, comme il contrôle déjà le Sénat. Où est le Check et où la Balance? Poutine n’a pas fait mieux dans la manipulation de la constitution de son pays,

Retour aux sources:

Neuf grands moments de la démocratie

C'est à Rome que plussieurs penseurs modernes de la démocratie, Rousseau et Montesquieu notamment, ont trouvé leur inspiration. Dans la littérature toutefois, plus que dans la réalité historique. Les historiens romains de l'époque classique (fin de la république, début de l'empire) ont créé le modèle vieux romain, en partie mythique, en partie fondé sur la réalité. Tite-Live par exemple raconte l'histoire de Cincinnatus, le patricien paysan qui a sauvé sa patrie, sans rien lui demander en retour.

La liberté de parole, omniprésente dans L’Iliade d’Homère (entre-850 et-750) semble bien être l’origine lointaine de la démocratie athénienne (-510).

L'Iliade s'ouvre sous le signe d'une indomptable liberté de parole. Les assemblées succèdent aux assemblées. Dans la toute première scène, le plus vaillant des guerriers, Achille, s'adresse publiquement à son chef, Agamemnon, sur un ton qui, en d'autres temps, l'aurait conduit au peloton d'exécution : « Ah! coeur vêtu d'effronterie et qui ne sait songer qu'au gain! Comment veux-tu qu'un Achéen puisse obéir de bon coeur à tes ordres! [...] Sac à vin! Oeil de chien et coeur de cerf! »

Plus loin, on entend Hera qui tient tête à Zeus : « Attention, dit-elle à son terrible mari, au geste que tu t'apprêtes à poser en faveur des Troyens sur les conseils de la trop belle Thétis! » L'égalité entre les femmes et les hommes, et le droit de parole qui l'accompagne, existait donc déjà chez les Grecs du temps d'Homère, parmi les dieux, sinon parmi les hommes!

Qu'en était-il de l'égalité entre les combattants? On tremble pour Thersite, un simple soldat, quand il s'adresse en ces termes au généralissime Agamemnon : « Allons! fils d'Atrée, de quoi te plains-tu? Tes baraques sont pleines de bronze, tes baraques regorgent de femmes, butin de choix, que nous les Achéens, nous t'accordons à toi, avant tout autre, chaque fois qu'une ville est prise. [...] Ah! poltrons! lâches infâmes! Retournons donc chez nous avec nos nefs et laissons-le là en Troade, à cuver ses privilèges ».

Leçons à tirer de la critique de la démocratie par Platon

La distinction entre les désirs superflus et les désirs nécessaires, distinction qui s'est avérée si commode pour définir la société de consommation, remonte en effet à Platon. C'est à propos de l'homme démocratique qu'il a fait cette distinction. Cet homme est à ses yeux celui qui ne parvient plus à distinguer en lui-même les désirs superflus des désirs nécessaires.

[i] Signe des temps, la ville de Cincinnati, prospère et blanche à 80% en 1950, est aujourd’hui pauvre et noire à 50%.(Voir Reflet de Société Vol.28 no 2 printemps 2020)

Des reliques et des objets jetables Ajouter une vignette

La relique est par excellence l’objet durable, si bien qu’elle pourrait servir de modèle à tous ceux qui rêvent d’en finir avec les objets jetables.

Dans Le Devoir du 5 octobre 2021, excellent article de Jean-Lou David sur les reliques : Le cœur supplicié de Monseigneur Racine.[1] Ce dignitaire, mort en 1888, fut le premier évêque de Chicoutimi…et un saint pour ses ouailles. On a donc conservé son cœur dans un reliquaire. Un citoyen du lieu vient de jeter ce trésor à la poubelle après l’avoir volé dans cette indifférence générale qui est la marque de nos rapports avec les objets, tous ou presque jetables. Le simple bon sens devrait nous persuader de leur donner longue vie, mais le bon sens est inopérant. Faudrait-il donc en faire des reliques ?

Bien que né dans un village catholique fortement imprégné de la dimension populaire de cette religion, j’avoue n’avoir jamais eu le culte des reliques. Étais-donc plus moderne et protestant que catholique? Sans m’intéresser sérieusement à cette question, j’ai longtemps cru qu’il s’agissait là au mieux d’une tradition qui ne fait de mal à personne, au pire d’une superstition dont les commerçants font trop bon usage. C’est la thèse que défend Calvin dans son Traité des reliques.[2]

Au Moyen Age, il arrivait souvent que des villages entiers se déploient autour de reliques. Ce fut le cas à Conques, en Aveyron, il y a plus de mille ans, suite au vol de reliques du crâne de sainte Foy dans une église abbatiale d’Agen, ville où la jeune femme avait subi le martyre à l'âge de douze ans en 303. Un tel vol, qui devait comporter sa part de risques, faisait la gloire de son auteur, le moine Ariviscus, en l’occurence. On appelait ce crime pieux translation furtive; furtive, mais éclatante dans le cas des reliques de Conques, car elle fit, par les miracles qui en résultèrent dans l’église abbatiale du lieu, la fortune du village. Conques était appelé à devenir une étape importante sur le Chemin de Compostelle[3], ce sanctuaire qui fait apparaître tous les chrétiens d’Europe comme des oiseaux migrateurs[4] attirés par des reliques.

Au Moyen Age, il arrivait souvent que des villages entiers se déploient autour de reliques. Ce fut le cas à Conques, en Aveyron, il y a plus de mille ans, suite au vol de reliques du crâne de sainte Foy dans une église abbatiale d’Agen, ville où la jeune femme avait subi le martyre à l'âge de douze ans en 303. Un tel vol, qui devait comporter sa part de risques, faisait la gloire de son auteur, le moine Ariviscus, en l’occurence. On appelait ce crime pieux translation furtive; furtive, mais éclatante dans le cas des reliques de Conques, car elle fit, par les miracles qui en résultèrent dans l’église abbatiale du lieu, la fortune du village. Conques était appelé à devenir une étape importante sur le Chemin de Compostelle[3], ce sanctuaire qui fait apparaître tous les chrétiens d’Europe comme des oiseaux migrateurs[4] attirés par des reliques.

La relique est présente dans divers cultes et dans de grandes religions dont le catholicisme, le bouddhisme et l’islam. Elle est unique, et intiment liée à un être vénéré, déjà entré dans l’éternité par sa sainteté et son importance dans l’histoire des peuples; elle relève de cet animisme que l’on peut réduire à un rapport au monde primitif et désuet mais aussi interpréter comme une forme d‘incarnation au sens large du terme : le souffle et le rayonnement de l’esprit à travers la matière. Vue sous cet angle, la relique, fût-elle un morceau de chiffon, est elle-même une présence vivante qui donne la vie, les symboles vivant de la même vie que les mots et les notes dans un poème ou une mélodie inspirés. [5]

Il y a de tout dans l’histoire des reliques, on ne saurait toutefois nier qu’elles témoignent pour les prophètes, lessaints et les sages, de la part d’humains de tous les horizons, de cette admiration aimante, naïve, confiante, durable appelée vénération. Quel nom donner à l’admiration actuelle pour les célébrités du sport ? Engouement, cette « admiration vive et subite, et le plus souvent éphémère, pour quelqu'un ou pour quelque chose» ? Le choix entre l’être et faire, l’accomplissement et la performance, est ici en cause. Et ce choix détermine notre rapport aux objets

La sacralisation du plastique par la science

L’absurdité de ce rapport saute aux yeux dans le cas du plastique : après un usage le plus souvent déraisonnable : par exemple fabriquer des jouets toxiques ou emballer des aliments que l’on pourrait vendre en vrac, il poursuit indéfiniment une carrière funeste dans les océans. Il dure pour détruire, ce qui fait regretter les vases en terre cuite des anciens.

Or il se trouve que le cycle du carbone à l’origine du plastique est une chose aussi merveilleuse que les plus beaux mythes : le soleil produit, par la photosynthèse dans les plantes, du carbone qui sera enfoui dans le sol sous forme de charbon, de pétrole et de gaz. Nous aurions de la vénération pour les moindres objets de plastique, ils deviendraient des reliques à une condition : accueillir les fruits de la Terre comme des dons précieux du passé plutôt que de les revendiquer comme des droits illimités qui vampirisent l’avenir. La connaissance de la genèse des métaux leur conférerait le même caractère sacré, comme au vieil anneau de fer, objet du dernier regard du naufragé :

Il sent s'ouvrir sous lui l'ombre et l'abîme, et songe

Au vieil anneau de fer du quai plein de soleil !

Hugo

[1] https://www.ledevoir.com/opinion/idees/637899/libre-opinion-le-coeur-supplicie-de-monseigneur-racine

[2] https://museeprotestant.org/notice/jean-calvin-traite-des-reliques-1543/

[3] ttp://agora.qc.ca/documents/naissance_et_tradition_du_pelerinage_de_saint_jacques_de_compostelle

[4] http://agora.qc.ca/documents/le_chemin_etoile

[5] Le miracle de sainte Foy réside dans l’insécable unité du reliquaire et de la relique qui lie l’éblouissement de la contemplation à l’âme même de la personne vénérée, ainsi qu’au message spirituel qu’implique le nom de ‘’ Foi ‘’.

Témoin d’un culte populaire et local devenu universel, la statue de la Majesté de sainte Foy unit dans un symbole tout ce que l’Histoire, l’anthropologie et la mystique nous révèlent de l’âme humaine en quête de son salut. Elle le cherche et le trouve dans la foi en la beauté et dans la beauté de la foi au Salut offert par le Christ.

Ce reliquaire est à la relique ce que l’âme du violon est à la sonate d’un Haydn et la jubilation à l’adagio d’un Mozart. Où serait l’esprit sans la lettre ou sans le corps ? Le reliquaire tient à la relique comme la peau au corps. La statue reliquaire de la Majesté de sainte Foy de l’abbaye de Conques n’est pas une pièce de musée, mais un objet de culte du Trésor Ecclésiastique de la basilique du Saint-Sauveur et de Sainte-Foy, au sens même de la loi de 1905.

https://www.art-roman-conques.fr/reliquaire-foy.html